Новый фрагмент

| Главная » Новые фрагменты » Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ |

"Романс о влюблённых"

|

Летит, летит время, и сейчас, когда вздыхают по 70-м с их атмосферой чистоты, душевности, гражданского единения и коллективизма, уже трудно сказать, было это все в те поры или только кажется. Но вот открылось мне вдруг "окно в Москву" - маленькое такое окошечко, сквозь которое 70-е как будто можно увидеть такими, какими они реально были. Такое окошечко - фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", вышедший в 74-м году. Точнее, не так даже фильм, а судьба этого фильма.

Мастер, который прежде написал с Тарковским сценарий для "Андрея Рублева", поставил "Асю Клячину" и "Дворянское гнездо" - фильмы вовсе не для "массовой аудитории" - решил снять картину "для всех", такую, которая привлечет «широкого зрителя». Существенно то, что Кончаловский собирался побить кассовые рекорды не за счет компромисса по части художественной стороны. Через пять лет появятся "Пираты ХХ века" и "Москва слезам не верит" - боевик и мелодрама, которым суждено будет стать абсолютными кассовыми чемпионами советского кино. Но Кончаловский не планировал снискать успех исключительно обращением к традиционно обаятельным для зрителя "низким" жанрам. Элемент мелодрамы в сценарии Евгения Григорьева , безусловно, был, но Кончаловский захотел сделать картину не манипулятивную, а по-настоящему демократичную. Когда-то зритель валом валил на "Путевку в жизнь" или "Чапаева", находя в этих картинах мощный отзвук своим мыслям и настроениям. 70-е - не 30-е, но должно же и теперь быть что-то такое, чем народ д ы ш и т. Фильм, который уловит это дыхание, эту важную, главную струну народной души, не может не быть успешным. Что же это за струна? А что гадать, что далеко ходить? Времена меняются, но люди продолжают жить в своих домах, общаться с соседями, дружить, влюбляться. Ребята уходят в армию, девушки их ждут... или забывают. Никто не отменил превратностей судьбы, опасностей военной службы, родственного и дружественного братства. Все это существует, по-прежнему существует: если рассказать об этом во весь голос, красиво и внятно, рассказать - как пропеть (поэтому фильм может быть музыкальным - это тоже, кстати, объединит его с довоенным кино) - зритель должен отозваться! И пусть это будет история о жизни - и Жизни, фильм о быте - и Бытии, фильм, пронизанный острым ощущением современности, но и фильм-миф. А раз так, то не надо опасаться, что, увидев краснозвездные танки на широкоформатном экране, кто-то вспомнит, что шесть лет назад такие танки гремели по брусчатке Праги: танк - это просто оружие, мужчины, защищавшие родину, испокон века пользовались оружием, а oт дураков, которые заподозрят режиссера в симпатиях к генералам, посылавшим танки в Прагу, не застрахуешься. Если воспеть - да, чего стесняться этого слова, именно воспеть - в фильме замечательных молодых людей, - то стоит ли оглядываться на снобов, которые спутают твою песню с репертуаром Лещенко и Магомаева? Неужели то, что кто-то поет про молодежь в "комсомольском" или "имперском" стиле, отменяет истинность строки Евтушенко: "А кто не верит в молодежь, тот ни во что не верит"? Нет, есть романтика дутая и подлинная, есть патетика и патетика. Не надо ничего бояться, ни на кого оглядываться. Нормальные люди, которых большинство - поймут! И Кончаловский снял фильм "Романс о влюбленных". Который не то чтобы провалился, но далеко не имел того успеха, на который был рассчитан. Молодые зрители восприняли его как фильм "для тех, кто постарше", те, кто постарше - как фильм для молодых. Зритель попроще отнесся к нему как к произведению эстетскому - эстеты сочли его слишком лобовым для "авторского" кино. Народ учуял в картине что-то официозное – официоз не нашел ее достаточно внятно и отчетливо "народной". Режиссер хотел снять фильм "для всех" - получился фильм как бы "ни для кого". Хотелoсь сделать фильм демократичный – раздались-таки упреки в манипуляции. Ну что сказать... Неудача, недоудача. Отчего такой промах? Одна из причин: как Раскольников не стал Наполеоном, ибо не имел наполеоновского огня в душе, а просто пошел на эксперимент, обещавший мигом превратить его в сверхчеловека, ну и чтобы самому себе доказать, что не тварь он дрожащая, - так и Кончаловский, не имея настоящего послания для масс, предпринял эксперимент, долженствующий перевести его в ранг суперрежиссера. А самое главное - трудно уже было в семидесятые найти послание, которое объединило бы в с е х. Мыслимо вообразить, что "Романс" - пусть с героями иного типажа, с иными песнями, - мог иметь успех лет на 10-12 раньше, во времена "Дома, в котором я живу", "Весны на Заречной улице", "Высоты", – в недолгий период советского неореализма. Темы доброты, гражданского единения, всеобщего товарищества, на которые сделал ставку Кончаловский, - видимо, в семидесятые они уже были на излете, ткань общества разредилась, река бытия как-то обмелела. Если бы Кончаловский делал фильм не о том, что мечтается, а о том, что есть, у него бы скорее вышло нечто в духе «Июльского дождя» Хуциева или городских повестей Трифонова: фильм, отмечающий все более отчетливые признаки общественной разобщенности, разочарованности, увядания надежд...

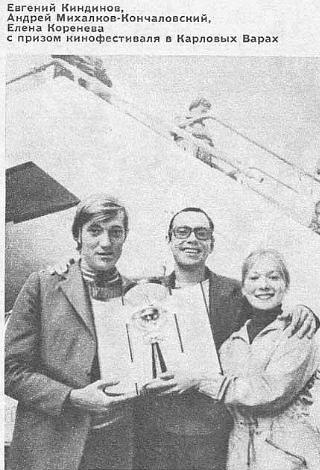

Такие признаки, однако, - плохое сырье для воспламенения масс и касс. Кончаловский упрямо вознамерился пожарище или хоть пожарчик устроить, но его «большой фильм», несмотря на рок-музыку Градского, операторские новации Левана Пааташвили, остро современную типажность Кореневой и Киндинова и синтетический режиссерский стиль, опоздал как минимум на десятилетие. Уязвленный Кончаловский, не сумев стать всенародным режиссером, решил на худой конец стать хоть народным артистом СССР – и вскоре снял грандиозную халабуду под названием «Сибириада», где архетипический русский дед из века в век торит просеку к светлому будущему через таежный бурелом, а Леонид Ильич Брежнев наблюдает за ним из кремлевского окошка. Но и тут Кончаловскому не обломилось (или обломилось? нынче стало непонятно, как правильно). Те, кто выдавал звания, сочли, что Кончаловский влез в... ну, скажем, в болото недостаточно глубоко, не с головкой, как тот же Евгений Матвеев, который роль Леонида Ильича в фильме Юрия Озерова сыграл. Подождет Андрон. Раньше дадим народных Матвееву и Озерову. А также Вячеславу Тихонову, Муслиму Магомаеву, Юрию Гуляеву. И т.д. А Кончаловский... нет, он, конечно, старается, но все-таки он темная лошадка. Кончаловский ждать не стал, еще пуще обиделся и уехал к чертям в Америку. Что-то и там не сложилось. Сложилось, но не совсем*. В конце концов вернулся в новую Россию, и сегодня он больше исторический мыслитель, чем режиссер. Главная идея его историософии несложна, ее можно выразить так: народ русский пока слишком соплив для демократии. Надо ему еще побыть на морозе авторитаризма: на морозе сопли замерзают и в рот не текут.

К западной демократии, впрочем, Кончаловский тоже относится скептически (возможно, потому, что на западе у него не совсем сложилось). Получается, в его историософии нет положительной программы? Видимо, ощущая это, Кончаловский делает основной упор не на историософии, а на здоровье. В частности, он советует по утрам выпивать три стакана сока, но обязательно свежевыжатого.

Я так думаю, что идея неготовности русского народа к демократии гнездилась в Кончаловском уже тогда, когда он создавал свой демократичный фильм, просто он с публикой ею не делился. Но публика, она не такая глупая: шестым чувством угадала, что Кончаловский «социально чуждый», и не полюбила «Романс о влюбленных».

Но вот сейчас я посмотрел по разным сайтам и убедился, что этот фильм нравится молодежи, у него масса посещений. Отзывы в таком духе: «Какой теплый, светлый фильм! Какое время было!» Интересная вещь: фильм, не слишком полюбившийся молодежи как рассказ о своем времени, теперь полюбился ей как миф о чужом времени.

Это, между прочим, случилось не с одним «Романсом о влюбленных». Заметили: теперь что ни советский фильм – то культовый, что ни советская песня – то «о главном». В этом что-то есть, тут не просто рекламные примочки. Вся советская жизнь, позабывшись, превратилась в миф, и вся советская культура превратилась в мифы древней Совеции.

________________

* «Сибириада» не помогла Кончаловскому стать в России кинорежиссером номер один, но помогла стать в Америке одним из кинорежиссеров. Вскоре после переезда в США он показывал «Сибириаду» небольшому кругу кинодеятелей. Среди них была Ширли Мак-Лейн. Она обратила внимание на сходство Елены Кореневой с собой и после просмотра сказала об этом Кончаловскому. На что он ответил: «В с е героини моих фильмов похожи на вас, Ширли. На самом деле, я всегда хотел снимать вас и только вас. Мои актрисы были просто эрзац-Ширли». Ширли это впечатлило. Она тут же пригласила Кончаловского в гости. Кончаловский задержался в гостях у Мак-Лейн на два года. Она помогла ему профессионально обосноваться в Голливуде.

На самом-то деле, я рассказал не всю историю - сейчас перескажу ее иначе.

Начать с того, что Ширли Мак-Лейн всю жизнь увлекалась оккультизмом. В период, когда произошла ее встреча с Кончаловским, она воображала-ощущала себя древнекиевской княжной. В своей автобиографической книге "Dancing in the Light" («Танцы при (полном) свете») Мак-Лейн так описывает обстоятельства, предшествовавшие ее знакомству с Андроном, который в книге фигурирует как Vassily the Honeybear**. Когда она ехала в своем автомобиле на просмотр фильма какого-то русского режиссера, о котором никогда раньше не слышала, она вдруг очень точно представила себе его лицо. Она почувствовала, что была знакома с этим человеком в древнем Киеве, что они любили друг друга. Увидев Vassily, она была поражена: он выглядел абсолютно так, как пригрезившийся ей русич! Потом на экране возникла Коренева – ее копия. И наконец, Vassily признается ей, что она – единственная актриса, которую он, на самом-то деле, всю жизнь снимал! Представляете? Ну как же было тут же не пригласить Vassily в свое бунгало?

Это по книге "Dancing in the Light”. Теперь по книге Кончаловского «Низкие истины». Оказавшись в Америке, он первое время был в тяжелом материальном положении. Выжил только благодаря тому, что из Москвы ему присылали самолетом трехлитровые банки с черной икрой, которую он продавал в Голливуде по дешевке. Однажды знакомый привел его на концерт Мак-Лейн (которая была известна и как профессиональная танцовщица). В антракте Кончаловский прошел за кулисы и предложил Мак-Лейн икру. Не отдышавшейся после первого отделения Ширли было не до русских деликатесов. Продавец икры говорил что-то еще, но она почти не понимала его ломаного английского. В общем, Кончаловский вернулся в зал ни с чем, то есть со всем, с чем выходил.

Понятно? В своем видении Мак-Лейн подставляла своему древнерусскому дроле лицо русского продавца икры, которого на сознательном уровне не помнила!

История эта никак не связана с «Романсом о влюбленных». Или связана только тем, что, вдобавок к разоблачению мифа об идеальном обществе советских 70-х, я внес вклад в разоблачение мифа об оккультизме и телепатии.

** медведь-губач: медведь, обитающий в Юго-Восточной Азии. Можно предположить, что Мак-Лейн прозвала Vassily именно этим видом медведя, потому что таковой питается, в основном, фруктами и овощами, а Vassily в то время был вегетарианцем. Впрочем, как и медведь-губач, лишь в основном: Ширли описывает, как Vassily временами, забыв о своих диетах, жадно и зверски набрасывался на мясо.

Просмотр фильма он-лайн:

Автор С. Бакис

| |

| Просмотров: 2697 | Теги: | Рейтинг: 5.0/1 |

| Всего комментариев: 0 | |