Новый фрагмент

| Главная » Новые фрагменты » Глеб ПАНФИЛОВ |

«Валентина»

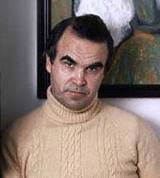

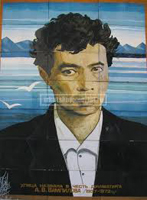

| Режиссер и сценарист Глеб Панфилов. По пьесе Александра Вампилова «Прошым летом в Чулимске». «Мосфильм». 1981 Документальный фильм об Александре Вампилове Вампилов сначала писал прозу, потом переключился на пьесы. Можно сказать – прирожденный драматург наконец (уместно ли слово «наконец» применительно к человеку, не дожившему до тридцати пяти? Все-таки – да. Говорим же мы о позднем Пушкине, - а тот пережил Вампилова всего на два года) нашел себя. Это, конечно, верно. Но еще – драматургия, возможно, стала для него счастливым выходом. Останься прозаик прозаиком, он, судя по развитию его настроений и взглядов, как они отразились в его пьесах, очень скоро мог бы стать одним из тех авторов, которым вход в «большую» советскую литературу был строго воспрещен. Говоря очень просто, проза его могла бы оказаться «слишком» горькой и страшной. Не то чтобы вампиловская драматургия не такова, но жесткие законы сцены все же сдерживали его – не в том смысле, что не давали ему выразить то, что хотел, - нет, просто они удерживали его от эмоционального захлеста: так дама, только что потерявшая любимого, является в свет подгримировавшись и в корсете. Вампилов, возможно, сознавал, насколько драматургия спасительна для него – во всяком случае, он затягивал свой «корсет» потуже, чем иные советские писатели для сцены, которые в тот же самый период, напротив, тяготели к нарушению драматургических условностей, к прозаизации и «дедраматизации». В пьесах же Вампилова, при всей их обжигающей актуальности, широко используются водевильные qui pro quo и приемы мелодрамы с запутанной интригой и повышенным накалом страстей. Так, в последней его пьесе, по которой Глеб Панфилов через десять лет после смерти драматурга поставил фильм "Валентина", события приходят к роковой развязке вследствие не переданной вовремя записки. Ярко выраженная сценичность не только делала пьесы Вампилова желанным материалом для режиссеров, но и отвлекала церберов от того, что скрывалось в глубине его «хорошо сделанных пьес»; «трагедии под маской мелодрам» - так можно в целом определить вампиловскую драматургию. А что же там, под маской, в глубине? Там отчаянье и надрыв. Начать с того, что Вампилов привел в позднесоветскую драматургию нового героя – человека, которому все по барабану. Не способного любить не только других, но и самого себя. Относящегося к собственной жизни с равнодушным мазохизмом. Рано уставшего жить и постоянно заигрывающего со смертью, но как бы заговоренного, словно кто-то злой наверху считает, что смерть была бы слишком легким выходом для него. Между тем он сеет несчастье, где бы ни ступил. Таков главный «антигерой» вампиловской драматургии Зилов из «Утиной охоты» . А кто же его главный герой? Да вот эта самая вечно поправляющая палисадник девушка Валентина. Чулимские мужики целеустремленно прут к злачному Граалю чайной напрямик через огражденную палисадником клумбу, ломая первый и топча вторую, - официантка Валентина неутомимо «лечит» то, что попрано тяжелыми сапогами. Не напоминает ли это о чем-то читателю? Сэлинджеровский Холден Колфилд был часовым над пропастью, Валентина – часовая у палисадника. Что охраняют они? Детей. Цветы. От кого охраняют? От людей. Сэлинджер писал о нью-йоркцах, Вампилов о чулимцах, но и тот, и другой описывали ситуации, в которых болезненно чуткого человека корежит от людской пошлости и жестокосердия. Грубые, пьющие, каменно-глыбистые сибиряки Вампилова, благодаря силе его таланта, становятся воплощением человеческого каменнодушия вообще. Записочка, которая в пьесе о Чулимске привела к трагедии, - это просто драматургический ход; Валентину погубил Чулимск. Более конкретно, ее погубил Шаламов – некто, если придерживаться фактологии, чулимцем не являющийся: это образованный человек, следователь по профессии, приехавший в Чулимск, чтобы убежать от проблем, происхождение которых он приписывает жизни в большом городе. Но от себя не убежишь: Чулимск – он в душе, а не в Сибири! Оказавшись на новом месте, Шаламов вскоре впадает в ту же невыносимую хандру, от которой надеялся спастись бегством; молодой, в сущности, человек, он мечтает об одном - о пенсии. Вот что пишет о нем и о трагической истории, рассказанной в вампиловской пьесе, замечательный кинокритик и театровед Майя Туровская: «На самом деле, роковое для Валентины недоразумение складывается из всего уклончивого и безответственного поведения Шаманова в целом. <...> Тут не «водевиль», а роковая аморфность души, та безответственность, которая не есть следствие «эгоизма» и «индивидуализма» вампиловских героев, а есть их причина и корень. Суть в том, что странные «стечения обстоятельств» и случайностей вампиловских пьес – не запоздалое наследие романтической драмы, а – в самом общем виде – внешнее, событийное выражение этой главной черты ее героя, его духовного паралича, отсутствия у него того, что можно было бы назвать целеполаганием». Сравнив Вампилова с Сэлинджером, надо добавить, что иркутянин, конечно, не двойник нью-йоркца. Оба – люди без кожи, но на этом сходство кончается. Конфликт у Сэлинджера – между ним самим (или его лирическим героем) и средой; сам же автор, или его alter ego, не противоречив. Конфликт у Вампилова – не только между ним и Сибирью вне его, но и между ним - и Сибирью в душе. Идеал Вампилова как будто прост: нормальная цивилизованная жизнь, где люди не напиваются вдрызг, вежливо улыбаются друг другу, элементарно чутки к настроениям ближних, не хамят; где парни не насилуют не то что девушек – это, увы, всюду случается, – но не насилуют любимых. Ясный, спокойный мир. Однако Вампилов знает: в таком аптечно-чистеньком мире он умер бы от скуки. Был когда-то фильм Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Там француженка-мать, узнав, что ее сын был коллаборационистом, говорит ему примерно так: «Ступай в полицию. Быть расстрелянным, покаявшись в предательстве, – не самая плохая смерть». Мать Павла, изнасиловавшего Валентину, узнав про это, сперва ужасается, потом прячет сына в погребе. Таков архетип русской матери: недаром на этой же драматической ситуации были построены и роман В.Распутина «Живи и помни», и фильм Г.Чухрая «Трясина». В русском человеке главенствует душевное, а не социальное. Большевики хотели поломать такую ментальность и навязали советскому народу в качестве идеала для подражания Павлика Морозова. На время они как будто добились успеха, но как только советская власть рухнула, – пионер-герой был всенародно проклят как наихудший из стукачей. Так-то оно так, но плохо, что дальнейший откат в сторону «прочь от Морозова» привел к сплошной отмороженности: главным бичом России теперь стала аномия. «Понятие аномии выражает собой исторически обусловленный процесс разрушения базовых элементов культуры, прежде всего в аспекте этических норм. При достаточно резкой смене общественных идеалов и морали определённые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности (в том числе социально декларируемые образцы поведения) отвергаются членами этих групп, а вместо конвенциональных средств достижения индивидуальных или общественных целей выдвигаются собственные (в частности, противоправные). Явления аномии, затрагивая при социальных потрясениях все слои населения, особенно сильно действуют в отношении молодёжи». (Википедия). Не надо думать, однако, что за это явление ответственна исключительно «резкая смена общественных идеалов и морали» - конкретнее, переход от «коммунизма к капитализму». Аномия всегда гнездилась в русской душе - в новые времена она просто усилилась (в романах Жюль Верна моряки, чтобы проскочить между скалами в бушующем море, льют в воду масло; волны на минуту успокаиваются, – но беда, если корабль не успеет проскочить: потом они становятся вдвое злее). Вампилов с отчаяньем ощущал аномию в себе, но не мог, да и не очень хотел ей сопротивляться. Маясь Чулимском, как пьяница водкой, он, как пьяница же водкой, был им заражен. (Пил ли он «по жизни»? Не знаю. Думаю, что да). Вампилов был совсем другим человеком, чем Тургенев, Чехов или Бабель, которые, на время или надолго оказавшись на западе, отдыхали душой. Жизнь в России для Вампилова была безысходна, потому что опостылый Чулимск единственный город, в котором он мог жить - ни на какой Париж с его законопослушными матерями он его не променял бы. Проблема решилась сама собой: не дожив одного дня до своего тридцатипятилетия, Вампилов, пытаясь доплыть до берега от перевернувшейся лодки, утонул в Байкале. Утонул? Пытался доплыть? На этот счет существуют разные мнения, и как оно было на самом деле, никогда уже не узнать. Но нельзя удержаться от предположения, что у Вампилова вышло то, что никак не удавалось его отмороженным героям. А что же фильм Панфилова? Тут мало что можно сказать. Панфилов – странный режиссер. Его фильмы всегда добротны, основательны, сбиты крепко... как дубовый стол. Пришлись ли такие качества кстати в экранизации нервно-кровавой горьковской драмы «Васса», в «Романовых» - фильме о гибели царской семьи, в киновоплощении напряженно-правдоискательского «Круга первого» Солженицына? Едва ли. В «Валентине» эта деревянная основательность ничего не добавила к первоисточнику, только глубже задавила бушующую под ее мелодраматической оболочкой лаву страданий и страстей.   Александр Вампилов Глеб Панфилов (1937 – 1972) (1934) Автор С. Бакис | |

| Просмотров: 2301 | Рейтинг: 5.0/1 |

| Всего комментариев: 0 | |