Новый фрагмент

| Главная » Новые фрагменты » Уолт ДИСНЕЙ |

|

Обсуждение книги в ТВ-программе Игоря Волгина "Игра в бисер" от 12 мая 2015 г. ------------- Ну я вот вычитал комедию и драму.

О чем книжка Кэрролла? Алиса, заснув на летнем лугу, попадает в мир, обитаемый существами, знакомыми ей из nursery rhymes – народных стишков, обычно абсурдных, которые читают детям на сон грядущий все английские мамы. Контакты Алисы с этими существами и составляют сюжет сказки.

И эти контакты, скажем прямо, трудные. То есть читать очень смешно, а Алисе очень тяжело. Почему?

Вот несколько nursery rhymes.

Том, сын трубача

(перевод С. Маршака) Том, Том, сын трубача,

Украл поросенка и дал стрекача.

Украл он свинью и за это побит.

И вот он в слезах по дороге бежит.

Не шути с огнем

(перевод С. Маршака) Полли местечко

Нашла перед печкой

И пальчики в туфельках грела.

И вот она теткой

Наказана плеткой

За то, что чуть-чуть не сгорела.

Шалтай-Болтай

(перевод С. Маршака) Шалтай-Болтай

Сидел на стене.

Шалтай-Болтай

Свалился во сне.

Вся королевская конница,

Вся королевская рать

Не может Шалтая,

Не может Болтая,

Шалтая-Болтая,

Болтая-Шалтая

Шалтая-Болтая собрать!

Что общего в этих трех стишках, ну-ка?

Общее то, что они все происходят в настоящем времени. Королевская рать не не смогла, а не может Шалтая-Болтая собрать. Том, сын трубача, «вот он» по дороге бежит. Полли – «вот она», бедняжка, наказана. Ратники собирают Шалтая, Том бежит, тетка стегает Полли плеткой – сквозь время, вне времени, вечно, всегда. Я не нарочно подбирал такие стишки: время в nursery rhymes почти всегда неподвижно. В витринах богатых магазинов англоязычных стран выставляют на Рождество чудесные живые картины, целые кукольные действа: движутся по своим орбитам диккенсовские персонажи или существа из тех же nursery rhymes. Они кружат и кружат, а дети и взрослые одинаково зачарованно глазеют на них. Но вот все разошлись, а университетский профессор, специалист по мифологии и фольклору, совсем уж отморозил нос, но не в силах оторвать глаз от этого райка: куклы, сделав оборот, уходят за кулисы витрины, и снова возвращаются, и снова уходят, наглядно демонстрируя мифологическую природу шалтай-болтаев. Не сказал ли Томас Манн: «Миф – это вечное возвращение»?

Прекрасно, прекрасно! Но вот что придумал Кэрролл: он поместил обыкновенную девочку Алису среди этих кукол. И что получилось? Ужасно, ужасно!

Один пример. Алиса заблудилась в лесу. Ей хочется пить, ей голодно, ей холодно. Какое счастье: наконец - человеческое жилище! Два человечка на полянке! Сейчас они подскажут ей, как выйти из этого проклятого леса... а может быть, и напоят и накормят. Они наверняка это сделают – вон они какие симпатичные! И как радостно они улыбаются ей навстречу! Но... "Вы неправильно подошли, сударыня, -произносят человечки в ласковый унисон. - Ну-ка, еще раз! Подходить надо не так, а вот так..." Немного удивленная Алиса возвращается в лес, и опять выходит на полянку, и делает книксен чуть иначе. «Добрый день! Не могли бы вы...» "Не-ет, опять не так. К тому же теперь вы и сказали не то – надо: «Привет вам! Не изволили ли бы вы...» Понимаете, сударыня? «Ли» непременно должно прозвучать три раза!" (Человечки говорят не в переводе Демуровой или Набокова, и даже не точно по Кэрроллу, а так, как мне давным-давно запомнилось). Алиса уходит и приходит, произносит и так и сяк, но все никак. А потом Твидлидам и Твидлиди, так звать братцев-близнецов, и вовсе забывают про нее, затеяв ожесточенный спор о погремушке: кто из них ее сломал? И до Алисы в каком-то озарении доходит – ведь она недавно в этой стране и еще не знает ее обычаев, - что Твидлидам и Твидлиди всегда, всегда спорят о погремушке! Они так обрадовались ее появлению просто потому, что она для них – отвлечение, им же самим до чертиков надоела эта погремушка, но они не могут не спорить о ней - таков их механизм, завод, алгоритм! И поняв, что, не будучи погремушкой, она этой милой парочке абсолютно по барабану, девочка тихонько покидает веселую полянку. Надо самой, самой искать дорогу через лес.

Таков и общий код «Алисы в стране чудес»: живой человечек бродит среди подвижных манекенов, задает им свои насущные вопросы (ведь Алисе обязательно надо вернуться домой до темноты, иначе мама с папой очень рассердятся!), они что-то произносят, и бедная девочка доводит свой маленький ум до полного изнеможения, пытаясь истолковать произнесенное как их человеческие ответы ответы на ее человеческие вопросы. (В своих повторяющихся попытках очеловечить нечеловеков Алиса поневоле становится нечеловечески казуистична. Кэрролл, несомненно, очень любит свою героиню и сочувствует ей, но интеллектуальные пытки, которым он подвергает ее, делают его похожим на импотентного учителя математики, который находит извращенное удовольствие в принуждении самых красивых учениц к строгому логическому анализу). И никак не поймет Алиса, что подвижность еще не значит одушевленность, что все обитатели «странной страны» (Высоцкий) перемещаются по заранее расчисленным маршрутам и каждый сосредоточен исключительно на архетипической заморочке, навек забитой в него родной nursery rhyme. Вот, в общем, и всё.

Но нет, не всё. Я еще не сказал, кто такие на самом-то деле эти запрограммированные щелкунчики, кого Льюис Кэрролл имел под ними в виду. Это мы с вами, дорогие друзья. Мы, взрослые. Ороговевшие, окуклившиеся симулякры, живущие по мертвым законам, правилам и ритуалам. Поглощенные собой, кружащие по забитым холестерином туннелям, долдонящие одно и то же болтаи. Что могут наши дети узнать от таких, как мы, какой совет получить? Звучит красиво: «Каждое поколение решает вопросы бытия заново»; «Новое время – новые песни»; «Нельзя два раза ступить в одну и ту же реку». Бла-бла-бла... но отчего такая безучастность, такое каменное равнодушие? Ведь детям, на самом-то деле, нужны от взрослых не советы – им нужно наше живое сочувственное присутствие, тепло наших душ. А мы крутимся на своих каруселях и спорим о погремушках. Что было до Биг-Бэнга? В чем русская идентичность? Гол забит в офсайде? Есть ли жизнь на Марсе? Сколько евреев-Героев Советского Союза? Чувствуют ли растения?

Между тем Алиса с чувством полного отчаяния возвращается в лес. Когда она выберется из него, то уже потеряет вкус к утомительным пешим прогулкам и с удовольствием присоединится к леди и джентльменам, скользящим по удобным, красиво загибающимся колеям.

"Алиса в стране чудес" появилась в 1864-м году. А за год до этого в России была впервые опубликована (написанная гораздо раньше) комедия Грибоедова "Горе от ума": персонажи с обобщенно-аллегорическими фамилиями Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Тугоухова, Хрюмин, Репетилов водят свой механический хоровод вокруг единственного действующего лица с фамилией индивидуальной и ничего не означающей: просто молодой ч... человек... Чацкий. И как кэрролловские смешные

страшилки, эти тоже "ведут всё песнь одну и ту же", и бедный Чацкий, как Алиса, не знает, как бежать от них. Совпадение? Да нет, конфликт отцов и детей, равнодушие отцов к детям, разрыв поколений (generation gap) - тема старая, как мир. В ХХ веке она продлится в драматургии Осборна и прозе "сердитых молодых людей", в "Над пропастью во ржи" Сэлинджера и абсурдистских пьесах Беккета и Ионеско, в фильмах Трюффо ("400 ударов") и Брессона ("Мушетт"): появится целое направление в искусстве, сосредоточенное на уделе молодых в косном, выхолощенном и лицемерном мире взрослых. Если задуматься, то и чеховская "Чайка" (1896), пьеса о том, как новаторские пробы молодого художника разбиваются о любовное, ласково-озабоченное, но и упорное, ожесточенное, тупое непонимание близких взрослых людей, также служащих святому искусству, но давно и комфортно, как клопы в ковре, устроившихся в нем, - эта пьеса тоже пролегает в русле странной сказки про Алису.

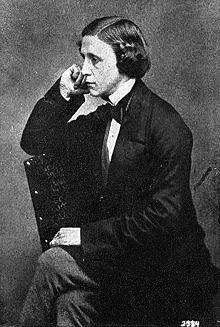

Льюис Кэрролл (автофотопортрет)

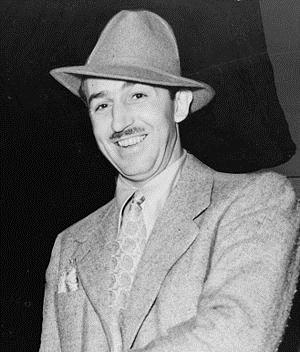

Уолт Дисней

Внимание!

Автор С. Бакис

| |

| Просмотров: 1824 | Рейтинг: 5.0/1 |

| Всего комментариев: 0 | |