Новый фрагмент

| Главная » Новые фрагменты » Владимир ВЕНГЕРОВ |

Режиссер Владимир Венгеров. Сценарий Григория Бакланова. «Ленфильм». 1972 "Против течения". Фильм о режиссере Владимире Венгерове. Три мужика выпили хорошенько в лесочке у речки и в ночной темноте разошлись. Один взбежал по откосу к шоссе и замахал приближавшемуся грузовику-ВАЗу, а для верности резко выбежал, дурак, на середину шоссе. Грузовик сбил его. Шофер вылез из кабины, взглянул и понял, что человек мертв. Что делать? Стал махать приближавшемуся МАЗу. А когда МАЗ остановился, он вдруг побежал, дурак, по откосу вниз, в лес. Ну просто паника его охватила, не захотелось в тюрьму идти (хотя, по сути дела, он не был ни в чем виноват). Люди, что в МАЗе сидели, погнались за ним, заломили ему руку, вывели на шоссе. «Пьян? А что ты человека убил, это ты понимаешь, гад?» Приехала милиция, и беднягу увезли. Шофер, фамилия его Карпухин (артист Василий Корзун), пьян не был. Пьяны были как раз те трое, которые азартно ловили его в лесу, а потом стали главными свидетелями по делу об убийстве. Но милиция на месте не зафиксировала, что они пьяны, а потом уж поздно было. И пьян был тот, кто попал под грузовик. Но про это только мы, зрители, знаем. Карпухину экспертизу на алкоголь не сделали, считая, что показаний свидетелей достаточно. Не был бы он пьян, чего бы убегал? Молоденький следователь (артист Сергей Данилин), похожий по типу на Михаила Кононова в роли учителя Нестора Петровича из сериала «Большая перемена», относится к Карпухину по-человечески, старается во всем разобраться. Он видит, что в показаниях свидетелей есть противоречия и прорехи, а ведь любое сомнение – так учили на юрфаке – должно толковаться в пользу обвиняемого. Он идет к прокурору и делится с ним своими сомнениями, и к тому же прибавляет, что, по его ощущению, Карпухин не врет, утверждая, что не пил. И еще он прибавляет, что весь маленький городок (основное место действия этой картины) на стороне вдовы погибшего, которая из-за Карпухина осталась с четырьмя детьми на руках. «Но следствие должно руководствоваться фактами, а не настроениями посторонних лиц», - говорит следователь. Прокурор – его играет Николай Еременко-старший, артист с красивым открытым лицом, идеальным лицом советского прокурора, - внимательно все выслушал, потом заговорил сам. «Мне понравилось, что вы, молодой следователь, не боитесь выразить собственное мнение. Но именно потому, что вы молоды, вы склонны видеть в этом деле что-то особенное. А дело, между тем, самое обычное: шофер выпил, сбил человека, не помог ему, убежал. Что вы верите обвиняемому, это тоже очень хорошо и гуманно, но надо, как вы сами же сказали, руководствоваться фактами, а не интуицией, которой у вас по молодости лет не выработалось еще. Подсудимые врут, и как натурально врут, чтобы избежать наказания! Кстати, при чем тут настроения в городе? Следствие и суд будут действовать строго по закону, и опасаться, что на них кто-то со стороны повлияет, нет никаких оснований». Говоря все это, прокурор, морщась, прикладывал руку к печени. Она давно ноет, прокурор опасается, что у него рак. Это может сыграть в судьбе Карпухина роковую роль: человеку на грани смерти жизнь невольно представляется скорее мрачной, чем светлой, а люди скорее лживыми, чем честными. Прокурор хорошо понимает, что такое презумпция невиновности, но рак нашептывает ему презумпцию виновности. У симпатичного следователя не хватило твердости стоять на своем, добиться от свидетелей признания, что они были пьяны, добиться от них отказа от своих первоначальных показаний, что Карпухин быль пьян. Дело Карпухина без проблем катится ко дню суда. На опознании следователь спрашивает свидетеля: «Вы знакомы с кем-нибудь из этих людей?». Свидетель отвечает: «Я с ними со всеми знаком». Следователь вздыхает. Город маленький, где в нем найдешь минимум трех неизвестных свидетелю лиц, да еще таких, чьи лица хоть немного похожи на лицо Карпухина? И как тут обеспечишь объективность свидетеля, если он, как и весь город, настроен против Карпухина и желает для него справедливой кары? И вот – день суда. Прокурор, держась за печень, произносит полную сдержанного гражданского пафоса речь, из которой следует, что Карпухин совершил преступление не случайно: он и раньше был склонен к нарушению правил социалистического общежития, к воровству, к алкоголизму. Адвокат, интеллигентный старичок, пытается возражать, но без особого напора. Когда судебное заседание закончилось, жена Карпухина, проходя мимо скамьи подсудимых, сквозь слезы крикнула мужу: «Коля, ты же обещал мне не пить!» Конечно, на решение судьи этот истерический возглас не повлияет, но что касается народа, сидящего в зале, да и пары народных заседателей, сидящих ошую и одесную судьи, их симпатий к Карпухину этот неприятный инцидент определенно не увеличил. Суд удаляется на совещание. Судья, тоже приятный, мягкий человек (его играет интеллигентнейший ленинградский актер, народный артист СССР Александр Борисов) разъясняет заседателям, под какую статью подпадает преступление Карпухина и сколько по ней дают: максимум – десять лет, но, наверное, ввиду таких-то и таких-то обстоятельств им, заседателям, не стоит просить по максимуму. Судья так именно и выразился: «наверное» - ведь он ничуть не давит на заседателей, просто разъясняет им как непрофессионалам. Дело несложное, народ в зале ждет… это, конечно, не значит, что надо проявлять поспешность, но все-таки… тем более что дело-то несложное. И тут начинает происходить нечто такое, что сорок с лишним лет назад, когда я впервые смотрел «Карпухина», поразило меня. Заседатель-мужчина, седой человек с орденскими планками на пиджаке, отказывается подписать приговор. Судья не так раздражен, как удивлен: «Что вас заставляет сомневаться? Мне кажется, государственный обвинитель все очень убедительно изложил ». «Теоретическая часть была убедительна, но доказательная мне такой не показалась». «Почему же?» «Экспертизы на алкоголь проведено не было, а это значит, что суду следует исходить из предположения, что обвиняемый пьян не был». «Да, но свидетели…» «На их показания нельзя вполне опираться, так как есть основания полагать, что они сами были пьяны». Тут вмешивается заседательница-женщина (артистка Л.Малиновская). Это пожилая учительница, женщина с простым хорошим русским лицом советской учительницы (скорее всего, она учительница младших классов: лицо ее, пожалуй, недостаточно интеллигентно для преподавания математики или литературы). И уж она-то явно раздражена. «Какие у вас причины сомневаться в аргументах прокурора? Я лично привыкла доверять людям, то есть хорошим людям, тем более, представителям советской власти. Что вы хотите доказать своим упрямством?» «Я ничего не хочу доказать. Просто я считаю, что у обвинения не хватило доказательной базы». «Откуда вы терминов таких поднабрались? Что-то вы слишком хорошо законы знаете. А ведь вы, кажется, не юрист, а бывший военный». «Так точно, подполковник в отставке». Лицо этого человека (артист Б.Коковкин) не менее примечательно, чем лицо учительницы. Оно примечательно своей непримечательностью; подполковник ничуть не похож на аристократичного Генри Фонду – присяжного из «Двенадцати разгневанных мужчин», пересравшего всю малину остальным одиннадцати присяжным. Обыкновенный советский отставник. Единственная его особенность невидима, ибо она скрыта в голове, в серых клетках: он человек логического склада ума. Но логика для совка смертельно опасна! В дискурсе советской власти всегда было передергивание, фокус, на который советский человек, если это настоящий советский человек, не должен был обращать внимания. Подозрительное замечание учительницы: «Что-то вы слишком хорошо законы знаете», - оно знаменательно и сакраментально. Законы в СССР существовали, и они были справедливы, но настоящий советский человек не должен был их слишком хорошо знать, иначе он превращался во врага СССР. Настоящий советский человек должен был подсознательно понимать, что советская власть не должна, не может себе позволить честно пользоваться своими законами, иначе она быстро и бесславно развалится (так оно, собственно, и случилось в 1991 году, когда республики воспользовались своим конституционным правом на самоопределение). Поэтому внутри каждого советского базара, как черт в табакерке, заключалась небольшая или большая ложь, к которой советский патриот был обязан быть слеп. Кстати, вся стратегия советского диссидентства основывалась на теоретических выкладках человека, специальностью которого была логика. «Александр Есенин-Вольпин является автором ряда фундаментальных работ в области математической логики, а также автором ряда работ, посвящённых теоретическим аспектам проблемы законодательного обеспечения прав человека в СССР и правоприменительной практике в этой области. Одним из первых в 1960-х годах в СССР начал пропагандировать правовой подход во взаимоотношениях государства и граждан». (Википедия). Подполковник не профессиональный логик и не диссидент, однако же он отказывается не замечать черта в судебной табакерке. Но поскольку, опять-таки, внешне он ничем не отличим от всех прочих отставных советских подполковников, судья сначала решил, что тут просто какое-то недоразумение, надо этому чудаку просто получше растолковать. Судья говорит: «Ну ладно, давайте оставим на минуту в стороне юридический аспект и поговорим просто как люди. Ведь вы читаете газеты, вам известны последние постановления правительства по борьбе с алкоголизмом. Что же мы продемонстрируем людям, если позволим пьянице безнаказанно покинуть скамью подсудимых?» На что чурбан-подполковник отвечает: «Ну зачем же мы будем оставлять в стороне юридический аспект? Ведь мы же в суде. Постановления постановлениями, а процесс процессом. Повторю еще раз: суд не доказал, что Карпухин был пьян». Учительница сокрушенно разводит руками. Судья растерянно спрашивает: «Так вы что же, не будете подписывать приговор?» «Так точно». «Тогда вы собственное мнение должны письменно изложить. Будете излагать?» «Так точно». «Дать вам бланк, что ли?» Бланк приходится довольно долго искать: поскольку надобность в нем в предыдущей практике суда ни разу не возникала, он томился под спудом запыленных папок. Подполковник начинает неторопливо писать. Через некоторое время его авторучка задумчиво замирает в воздухе... «Там полный зал ждет. Какое неуважение к людям!» - шипит седая учительница. Полковник опять начинает писать. Вот, в общем, и все. Потом идут кадры бескрайней шоссейной дороги. Светит солнце, по дороге под оптимистическую музыку мчатся грузовики (композитор Исаак Шварц). Нет, режиссер не показывает Карпухина за баранкой – это было бы уж слишком оптимистично, да и слишком поспешно: ведь предстоит еще пересмотр дела, и Карпухина вовсе не обязательно оправдают. Но все равно – хорошо! Завтра непременно будет лучше, чем вчера! В общем, дежурный финал, все как положено. Но такой финал не мог смазать шока, который я получил от «Карпухина» в 1972 году. И сейчас, пересмотрев его, я не изменил своего мнения, что не было в советском кино ничего более «диссидентского», чем эта маленькая серая картина. Может быть, серость и спасла фильм от «полки»: она – цвет советскости, и замаскировавшись под этот защитный окрас, Владимир Венгеров и Григорий Бакланов сумели просто и прямо сказать то, на что не осмелились бы даже намекнуть яркие и виртуозные мастера показа фиги в кармане.

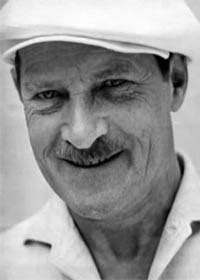

Владимир Яковлевич Венгеров (1920-1997)

Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) Смотреть фильм он-лайн:

По вопросам приобретения книги С. Бакиса «Допотопное кино»

можно обратиться по тел.: +38(067) 266 0390 (Леонид, Киев).

или написать по адресу: bakino.at.ua@gmail.com Уважаемые посетители сайта!

Чтобы оставить комментарий (вместо того, чтобы тщетно пытаться это сделать немедленно по прочтении текста: тщетно, потому что, пока вы читаете, проклятый «антироботный» код успевает устареть), надо закрыть страницу с текстом, т.е. выйти на главную страницу, а затем опять вернуться на страницу с текстом (или нажать F5).

Тогда комментарий поставится! Надеюсь, что после этого разъяснения у меня, автора, наконец-то установится с вами, читателями, обратная связь – писать без нее мне тоскливо.

С.Бакис | |

| Просмотров: 1021 | Рейтинг: 0.0/0 |

| Всего комментариев: 0 | |