Новый фрагмент

| Главная » Новые фрагменты » Кира МУРАТОВА |

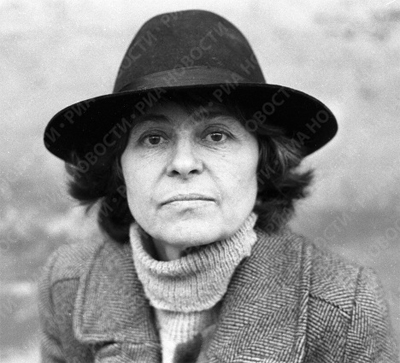

«Долгие проводы»

| Реж. Кира Муратова.

Сценарий Натальи Рязанцевой. Одесская киностудия. 1971 Прокатная история фильма «Долгие проводы» показывает, что советские властелины были не то что жестокими и беспощадными – они были просто невменяемыми, ненормальными. Этот чистый , необыкновенно красивый, светло печальный фильм был назван мрачным и пессимистичным, обвинен в очернении советской действительности, принижении образа советского человека и еще черт знает в чем. Муратовой запретили снимать кино, фильм положили на полку. Он вышел на экраны только в перестройку, в 87-м году! Сейчас, рассматривай «Долгие проводы» даже в лупу предельного увеличения, – ничего антисоветского, никаких фиг в кармане в этом фильме найти невозможно.

Но, может быть, именно за это, как ни странно, он и пострадал. Властелины разгневались бы меньше, если бы фиги имелись: когда с советской властью конфликтовали, это, во всяком случае, означало, что ее принимают всерьез. А фильм Муратовой, он не советский и не антисоветский. С другой стороны, это и не фильм в каком-то четвертом или десятом измерении, повествующий про «нечто и туманну даль». Нет, всё четко в трех измерениях, люди нормально ходят в школу, на работу, на почту и на вокзал, отправляются в армию, танцуют на вечеринках под «Червону руту». Жизнь человеческая течет, как ей положено течь – есть радости, есть огорчения, кто-то женится или расходится, дети растут и хотят, дураки, вырасти поскорей, взрослые стареют, и им это очень не нравится. Но понимаете, советская власть тут абсолютно ни при чем, и ей обидно, что основные, можно сказать, процессы бытия протекают совершенно вне ее мудрого руководства. Можно перегородить реку могучей плотиной – от этого река поднимется и разольется, много окружающих деревень затопит, и большевик крякнет, ощутив свою мощь. Но это не то, не то. Хотелось бы, чтобы она, река эта, без всякого насилия постоянно помнила, в каких берегах течет, и журчала соответственно. А она нет, шумит себе, как при капитализме шумела, и ничего с ней не поделаешь. От этого все время чешутся руки взять большую палку и взмутить-возмутить воду это тупой аполитичной реки. Но у Муратовой никто ничем не возмущен, живут люди вполне даже хорошо и спокойно, вот что обидно. Начало фильма похоже на начало «Трех сестер». Солнечный день средней осени или ранней весны, мама (Зинаида Шарко) и сын, старшеклассник Саша (Олег Владимирский) пришли на кладбище в день смерти Сашиного дедушки. Мама светло и легко вспоминает о нем. Потом еще будет эпизод пикника на даче знакомых Евгении Васильевны, так звать Сашину маму, и кто-то подберет из прибоя мертвую чайку. Вообще этот фильм напоминает Чехова своим прерывистым сложным ритмом, нескладицей людского разноголосья и легким налетом абсурда. И как в чеховских пьесах, во всем этом есть своя музыка и красота. (Во многих важных и как будто не очень важных местах фильма полетно, порывисто и тревожно звучит фортепиано: композитор Олег Каравайчук). Но есть и важное отличие от Чехова. «Чайка» и «Три сестры» не тяжело и не заумно, но все-таки плотно нагружены символическими смыслами - потому-то режиссеры, ставящие чеховские пьесы, вольны толковать и перетолковывать любую, даже самую короткую, реплику Треплева, Чебутыкина или Соленого. В «Долгих проводах» символизма нет; сложность и здесь присутствует, но она иная, психологическая: думаешь, почему мама так сказала, почему Саша так ответил. Впрочем, «думаешь» - не то слово: скорее, стараешься сердцем вчувствоваться в отношения внутри этой своеобразной пары. (И опять не совсем точно: мама и Саша своеобразны не больше и не меньше, чем любая семья: надо только уметь всмотреться в жизнь людей так талантливо, как Рязанцева и Муратова). Так вот, если всмотреться, характер мамы феноменален, и Шарко сыграла ее феноменально. Это женщина лет сорока, чьи главные особенности личности – противоречивость и невзрослость. Наверное, Евгения Васильевна продолжает любить своего бывшего мужа; наверное, это он ушел от нее; наверное, она со своей гордостью и взбалмошностью сама в этом немало виновата; наверное, она постоянно подавляет свою женскую уязвленность. Своими капризами и столь свойственной ей «женской логикой» она способна задурить голову любому, но она капризна, причудливо упряма и в каждом шаге непоследовательна в первую очередь для того, чтобы задурить самое себя. В ней сквозит неутоленная женственность, – но до женщины она в свои сорок так и не доросла, что ставит Сашу в трудное положение. С одной стороны, это мама, он любит ее и хотел бы ее слушаться. Не слушается же он не из тинейджерского духа противоречия, а потому, что почти все требования Евгении Васильевны нелепы. Скажем, она постоянно пилит Сашу, чтобы он соблюдал этикет; непонятно, почему она на этом так зациклилась, если сама этикета ничуть не придерживается: может брякнуть в приличном обществе такое, что хоть стой, хоть падай; может неожиданно выскочить из машины, на которой вполне симпатичный ухажер везет ее в театр; может расхаживать на пикнике в одной туфельке, потому что вторую зашвырнула почти в море, крикнув чужому псу «апорт!» Когда тебе шестнадцать лет, хочется быстрей поумнеть, но и хочется, чтобы рядом был кто-то умней тебя: Саше трудно все время быть умней мамы. Она считает его грубым, несдержанным - но он, может быть, еще на удивление сдержан, если учесть очаровательную, но ошарашивающую противоречивость всех исходящих от мамы посланий. Между тем Саше и без того есть над чем поломать голову. Когда мы в первый раз видим его, он одет в застегнутый до горла жакет, напоминающий китель, в котором на некоторых портретах изображен Лермонтов. Саша и есть тайный Лермонтов или Печорин - тайный, потому что он умный мальчик с большим чувством юмора, немногословный и ничуть не позер. Или совсем немного позер. Поэтому он чувствует себя наиболее удобно, когда остается наедине с самим собой и необходимость позерства отпадает. Тогда он может корчить рожи, глядя на себя в зеркало, и сочинять странные стихи. Я бы сказал, что сцена, когда Саша импровизирует стихи в тишине своей комнаты, уникальна в истории мирового кино: мы как будто получаем возможность подсмотреть таинство жизни, такое же, как зачатие или превращение гусеницы в мотылька. (Как Муратова сделала такую сцену, я не представляю, но невозможно поверить, чтобы Олег Владимирский просто выучил наизусть заранее написанную для него «импровизацию»). Да, Саша мальчик как мальчик, любит беситься и дурачиться, но правда и то, что это человек в совершенном смятении чувств. У него трагические темные глаза, он робок и отттого временами дерзок, его тянет к девочкам, но он назло себе сторонится их, этакий «дух печали и изгнанья». Вообще это насквозь духовный человек, – но поскольку он пока что глупый, смешной мальчик, ему кажется, что духовность непременно требует поступать себе назло. Мама не слепая, и душа у нее есть, – но в том-то и дело, что ее установка такая: всегда действовать наперекор своей душе, в частности, заслоняясь некими догмами, не понимать того, что легко можно было бы понять. В этом разница между ними: Саша живет «по душе», но, в своем юношеском максимализме, доводит всё до крайности; мама, насколько касается чувств, с готовностью отдается своим мелким капризам, но по крупному счету существует вдали от собственной душевной глубины, опасаясь и не любя ее: лучше быть глупой, чем несчастной. Саша в таком возрасте, когда весь мир человеку – Дания-тюрьма, и ему, конечно, кажется, что, переплыв горизонт до скуки знакомых вод, он, наконец, обретет то, что в лермонтовские времена называлось счастием. Поэтому он решает уехать далеко-далеко, к папе. Мама об этом узнает и превращается, бедная, в ищейку: подглядывает за Сашей, читает его письма, строит какие-то смешные козни. Он все это видит, стыдится за маму и страдает. В таких бореньях протекает жизнь героев фильма, в конце которого Евгения Васильевна неожиданно соглашается, что Саше надо уехать. При этом мы понимаем - она преодолела инстинкты собственничества и ревности («удержать Сашу любой ценой! Не отдать сына тому!») не оттого, что таков уж алгоритм ее психики – всегда мазохистски наступать на горло собственной песне, нет, на этот раз мать сердцем поняла: сын вконец запутался, она не способна помочь ему – может быть, это удастся другому? И тут уста и сердце сына впервые свободно отверзаются, и он говорит матери: «Я люблю тебя! Никуда я не уеду!» Потрясающая сцена. А непосредственно перед ней была не менее потрясающая, тоже трогательная, но смешная, точнее, трагикомическая. Мама и Саша приходят на торжественное собрание (надо полагать, посвященное –летию Октября). После собрания – большой концерт. В перерыве между торжественным и художественным Евгения Васильевна расхаживает по фойе, как пава. На ней черный парик и замечательное, подчеркивающее ее еще изящные линии «концертное» платье. Она и ведет себя соответственно: переходя от сотрудников к другим сотрудникам, поддерживает светский small talk и вообще держит фасон. Правда, сынуля, как всегда, торчит букой или Лермонтовым где-то за колонной – а она бы с удовольствием показала родному коллективу своего красавца... но тут уж ничего не поделаешь, Саша есть Саша, совершенно не светский мальчик. Вот-вот начнется концерт. Зрители занимают места согласно пригласительным билетам. Евгения Васильевна с Сашей тоже хотят занять свои места в амфитеатре – но там уже кто-то уселся. Евгения Васильевна просит этих людей подняться, те пялятся на сцену и делают вид, что ничего не слышат. Люди вокруг Евгении Васильевны – а это же всё ее сослуживцы - благожелательно предлагают: «Да садитесь, Женя, рядом, вон сколько мест свободных!» Но нет, Жене нужно только ее место, неужели неясно? Стоя столбом у своего законного кресла и заслоняя сидящим сзади обзор, она, как заведенная, долдонит: «Освободите места!» Саша, поняв, что маму в очередной раз заклинило, почти насильно уводит ее прочь. Вот они исчезли из кадра. Но мгновение – и Евгения Васильевна вновь возникает на том же месте и вновь твердит: «Освободите места!» Саша опять утаскивает ее - но она приходит в третий раз! А в это время – знаете, что происходит на сцене? На сцене исполняется романс «Белеет парус одинокий». Бедная великая Евгения Васильевна! Ее маниакальная принципиальность – что это, если не смешно и уродливо претворенное в совковой душе упорство мятежного паруса? Советская власть была очень плохая – и все-таки часто, и неслучайно, формовала хороших людей. Но поскольку она была плохая по-уродливому – хорошие люди, выходившие из ее формочек, получались странными, кривобокими, гротескными. Ну что тут поделаешь? Какие выходили, такие выходили. Грех над ними смеяться – это была далеко не самая плохая разновидность человеческих куличиков. В рисунке личности Евгении Васильевны, с ее несочетаемым сочетанием инфантильной женственности и заскорузлого догматизма, делающего несчастными и ее саму, и сына, чувствуется рука Натальи Рязанцевой, автора, которого можно назвать специалистом по советским женским характерам: вспомним парадоксальную летчицу в отставке Надежду Петрухину из ее первого сценария «Крылья» или шестнадцатилетнего тартюфа в миниюбке Зину Бегункову из «Чужих писем». Но сама Рязанцева вспоминала: Муратова долго подлаживала сценарий под себя, а потом еще многое меняла в ходе съемок. И я думаю, фильм значительнее своей литературной основы. Сценарий, наверное, был социально проницателен и остр, но фильм превзошел его тем, что жесткие социальные контуры не то что стер, но размыл. Характеры матери и сына, созданные Рязанцевой, безусловно, сохранились, но они как бы растворены в общем течении реки фильма, имея не меньшее, но и не большее значение, чем дым осенних костров, сквозь который Саша и его приятель бредут из школы по крутым одесским улицам, или странная водоросль, вытащенная Евгенией Васильевной из пруда, или круговорот ночных огней, на который она смотрит сквозь окно автомобиля, везущего, да так и не довезшего ее в театр. Чем полетные, порывистые и тревожные звуки фортепиано: мелодия Каравайчука, с вариациями проходящая через всю картину, она, если угодно, и есть тема этого фильма, превосходящего тематичность и просто говорящего нам, что жизнь загадочна и прекрасна. Но о вкусах не спорят. Властелинам Совка как раз не понравилось, что Кира Муратова изображает жизнь прекрасной в полном забвении вклада КПСС, ВЦСПС и КГБ. Фильм о странной женщине-парусе был зацеплен ржавым крюком и отбуксирован в отстойник с заплесневелой гнилой водой. Там суденышко и протомилось шестнадцать лет. Но ничего. В конце концов оно все-таки доплыло. Плесень и годы его не продырявили. Ars longa, vita brevis. Жаль только, что Кира Муратова устала дожидаться возвращения парусника и за шестнадцать лет потеряла всякое сходство с нежной девушкой Ассоль; кино, которые она стала делать, когда ей снова разрешили быть режиссером, оказалось искусством открытого гротеска, без романтики, слез и катарсиса.  Кира Муратова  Наталья Рязанцева С. Бакис | |

| Просмотров: 3523 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0 |

| Всего комментариев: 2 | ||

| ||